你是否曾想过,那些简短精悍、充满智慧的歇后语,竟然藏着500条小学生也能轻松掌握的宝藏?这些歇后语就像一颗颗闪亮的珍珠,串联起中国语言的精髓,也藏着无数有趣的文化密码。今天,就让我们一起踏上这场充满惊喜的歇后语之旅,看看这些小故事背后到底藏着怎样的故事。

你有没有发现,每次和同学聊天时,总有人会突然冒出一句“竹篮打水一场空”,或者“黄鼠狼给鸡拜年——没安好心”。这些话就像一种秘密代码,懂的人会心一笑,不懂的人只能干瞪眼。其实,这些就是歇后语,一种由两个部分组成的语言艺术,前半部分是个比喻,后半部分才是真正要表达的意思。

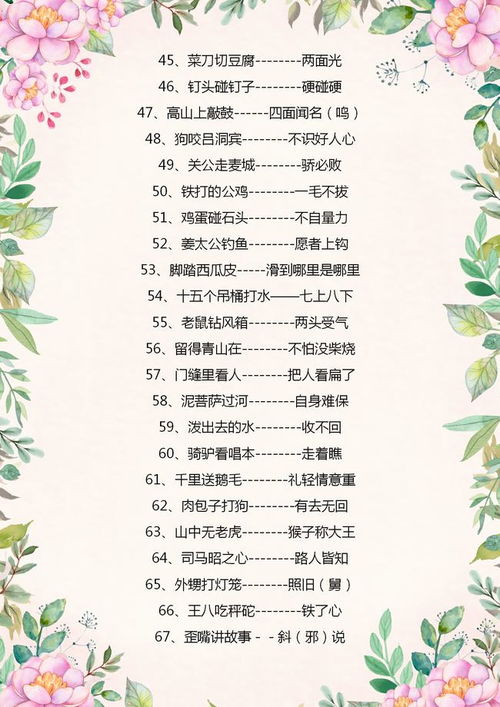

比如“哑巴吃黄连”,一听就知道是“有苦说不出”。再比如“外甥打灯笼”,虽然字面意思是“照旧”,但实际意思是“照旧”(谐音“舅”)。这些歇后语就像一个个小谜语,考验着你的语言智慧。你知道吗?光是小学生就能掌握的歇后语,就有整整500条,每一条都像是一扇通往中国传统文化的小窗。

当你在学校里和同学玩“你猜我猜”的游戏时,歇后语绝对是最佳素材。比如老师突然问你:“你知道‘孔夫子搬家’是什么意思吗?”你只需要微微一笑,脱口而出:“净是书(输)。”这样既展示了你的文化素养,又能让同学们刮目相看。

这些歇后语之所以适合小学生,是因为它们大多来源于日常生活,比如“泥菩萨过河——自身难保”,或者“茅坑里扔炸弹——激起民愤”。这些比喻生动形象,容易理解,而且很多歇后语还带着幽默感,比如“猪八戒照镜子——里外不是人”,让人忍不住会心一笑。

如果你想知道更多这样的歇后语,可以找一本《歇后语大全500条小学生版》,里面不仅收录了最经典的歇后语,还附有详细的解释和出处。比如“茶壶里煮饺子——肚里有数”,其实最早出自《水浒传》,形容人心里有鬼,但用在这里就成了形容人心里有谱、有计划。

动物是歇后语中的一大主题,几乎每种动物都能成为比喻的对象。比如“猫捉老鼠——玩捉迷藏”,或者“狗咬吕洞宾——不识好人心”。这些动物形象之所以受欢迎,是因为它们的行为特点深入人心,容易让人产生联想。

你知道吗?有些歇后语里的动物还藏着历史故事。比如“对牛弹琴”,虽然字面意思是“对牛弹琴”,但实际意思是“白费口舌”。这个歇后语出自《列子·汤问》,讲的是古代一位音乐家公明仪想教牛听音乐,但牛根本不听,最后他只好放弃。这个故事告诉我们,说话要看对象,否则就是白费力气。

再比如“黄鼠狼给鸡拜年”,这个歇后语其实和明朝的一个故事有关。据说黄鼠狼是鸡的天敌,但有一次一只黄鼠狼竟然给鸡拜年,鸡们觉得奇怪,结果黄鼠狼趁机偷走了鸡。这个故事后来就成了“没安好心”的代名词。这些歇后语不仅有趣,还能让你学到不少历史知识。

歇后语之所以能流传千年,是因为它们浓缩了生活的智慧。比如“擀面杖吹火——一窍不通”,形容人什么也不懂。这个歇后语其实和古代的生活密切相关,擀面杖是北方人常用的工具,而吹火则是冬天取暖的常见行为。用擀面杖吹火,显然是徒劳无功的,所以用来形容人不懂装懂。

再比如“鸡蛋里挑骨头”,这个歇后语形容人故意找茬。你知道吗?这个歇后语最早出自《西游记》,讲的是孙悟空和猪八戒吵架,猪八戒就故意在鸡蛋里挑骨头,想证明孙悟空不是好东西。这个歇后语后来就成了形容人挑刺、找茬的经典说法。

这些歇后语就像一面面镜子,照出了人性的各种特点。比如“瞎子点灯——白费蜡”,形容人做了无用功。这个歇后语其实和古代的照明工具有关,瞎子点灯,灯是亮的,但瞎子看不见,所以等于白费蜡。这个歇后语告诉我们,做事要看自己的能力,否则就是自讨苦吃。

如果你想让自己的语言更生动有趣,歇后语绝对是你的好帮手。比如

下一篇: 签字签名 手写,揭秘签字签名背后的故事